地区特別企画

- 企画担当者

- ・地区企画部長: 山本 昭夫 (学習等高等科)

- ・地区企画副部長: 物井 伸一 (筑波大学附属高等学校)

今年の全国英語教育学会(JASELE)は、記念すべき第50回となります。「過去と未来をつなぐーJASELE の 50年を総括して」をテーマとして開催されるこの大会を、わたくし達「関東甲信越英語教育学会」(KATE)が担当させていただきますこと、学会員一同誇りに感じ、開催準備に励んでおります。

関東甲信越英語教育学会 (KATE) 50年の歩み

常に英語教育に真摯に取り組んできたKATEの姿勢をお感じいただければ幸いです。きっと、一つ一つの学会活動に込められた思いには、全国各地区の英語教育関係者の皆さまにも同感していただけることも多くあろうと願っております。

企画1

担当者は以下の通りです。(欠番除く)

-

- (1) 飯島 睦美 (群馬大学)

| 第3号 ~ 第26号 1977年-1985年 |

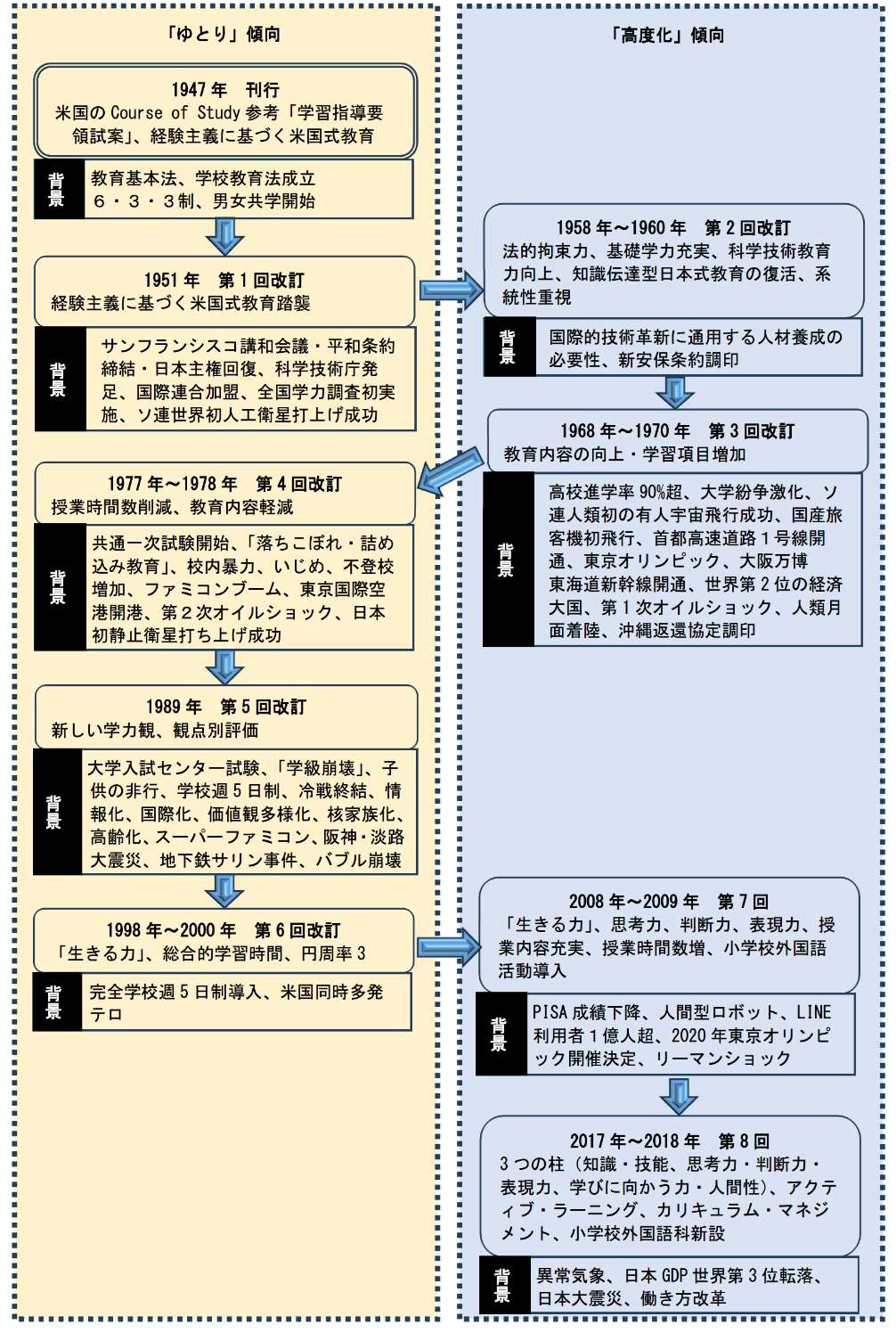

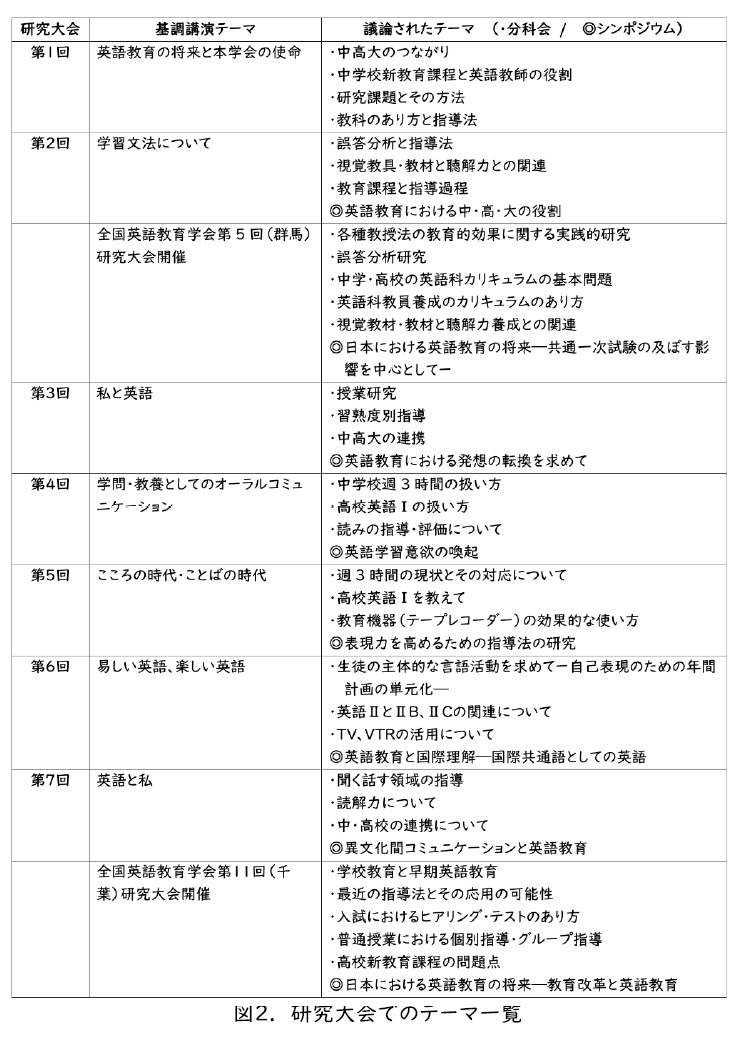

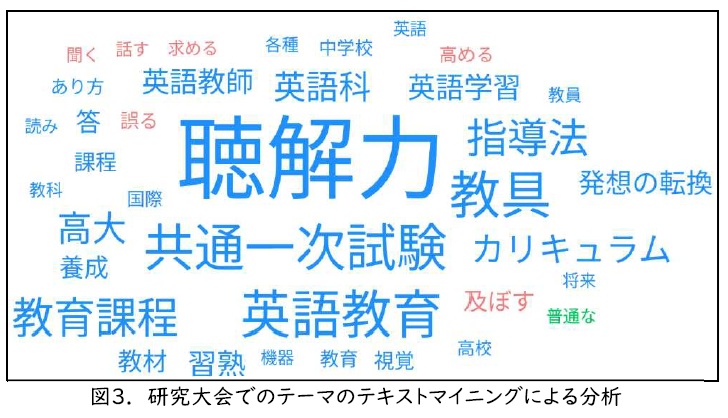

もっと見る 開東甲信越英語教育学会 (KATE) は、1975年3月27日にその会則を定め、学会活動を開始いたしました。それから、半世紀、日本の英語教育の発展に真勢に取り組んできたと自負しております。 まずは、第1期として、1977年から1985年に発行された第3号から第26号までを取り上げます。ご存じの通り、学習指導要領はおよそ10年毎に改定が行われてきました。図1に示す通り、その改定の傾向は、時代の流れを受けて、学習内容の難易の間で揺れてきました。ちょうど、この1977年から1985年の間では、第4回改訂が入った時期です。1947年に、米国の “Course of Study” を参考に、試案として刊行された学習指導要領から3回の改紅を経ての改訂でした。時代背景としては、第2回改訂で知識伝達型の系統性を重視した内容となり、第3回改訂では、さらに教育内容の向上が求められ、学習項目も増加しました。そういった中、共通一次試験も開始されて、社会現象としては、「落ちこぼれ」「いじめ」「校内暴力」など、教育界への批判も高まっている中での第4回改訂でした。 |

|---|

-

- (2) 伊藤扇 (慶応義塾幼稚舎, 東京学芸大学連合大学院)

| 第27号 ~ 第50号 1986年-1993年: |

もっと見る 『大いなる前進を』という池永勝雅会長のタイトルで始まる1986年最初のNewsletter (No.27) は、関東甲信越英語教育学会 (KATE) 発足10年の節目を迎え、「中高大の先生方が手に手を取り合って地道に歩む学会であってほしい」という発会頭初のことばを引用され、「その点に関する限り、他の学会には見られない特異な学会に発展している」、と当時の会員300名に語りかけていらっしゃいます。同号では、吹貝賢一先生が『初心忘るべからず―大いなる発展のために―』の中で学会設立趣意書をご紹介くださり、当時の日本の英語教育界を取り巻く様々な問題や社会的背景の強いうねりを読み取ることができます。 (1)「国際化」「異文化理解」:国際化の時代というキーワードが世の中に頻繁に登場し、「国際理解教育の推進」という流れを受けて、英語教育がその役割を大いに期待されるようになります。海外に進出する企業も増え、「帰国子女とカルチュア-ショック」 (No.30) という表現が出てきます。しかし、「国際社会の中に生きる」→「外国人と接する」→「英語(外国語)が必要だ」→「日本人は英語が話せない」→だから「英語(外国語)教育を考え直そう」というのは単純すぎる図式だ、と警鐘を鳴らす意見 (No.33) や、AET (Assistant English Teacher)とのTeam TeachingやLL教室・ビデオ機器を使用した異文化理解の授業実践が紹介され (No.44)、英語教育が文化吸収型から発信型の内容に変化する時期だったことが分かります。大学からの視点として、企業就職に「外国語運用能力の高さ」や「国際的な感覚」が評価されるが、もっと巨視的に眺め、「多元的な文化を受容・理解し、人的、心的な面での国際交流関係」を持つことが教育機関に活性化をもたらし、教育の質を高めてい (3)「Oral Communication」「大学入試」: 1992年度から中学と高校で段階的に実施された学習指導要領では「聞く」「話す」「読む」「書く」の4 技能をバランスよく育成するという従来の方針に加え、「コミュニケーション能力の育成」が明示されました。中学校英語では「話すこと (やり取り)」と「話すこと (発表)」の2項目が明文化され、高校では1993年度以降、「オーラル・コミュニケーションA・B・C」の科目が新設され、スピーキングやリスニングを中心とする授業が導入されました。しかし、中学・高校では「受験に勝てる英語を詰め込むべきか、国際化時代に役立つ英語に重点を置くべきなのか−その微妙なバランスを求めて、英語教育の現場は揺れ続ける」 (No.29) という当時の新聞記事が紹介され、依然として読解・文法中心の傾向が強い大学入試の英語試験内容と、求められている英語教育とのギャップに悩む教師の声が多く聞かれたようです。1993年のNewsletterでは、「文法事項の中学生の習得順序」に問題を投げかける意見があり、「国際的に通用するコミュニケーション能力とは一体どのようなものなのか」(No.50) という声や、「観点別評価について」 (No.49) もかなり活発な議論が交わされていました。 |

|---|

-

- (3) 栗原達也(桐朋中学校・高等学校, 東京学芸大学連合大学院)

| 2002年-2011年: |

もっと見る 第3期として、2002年発行のKATE Newsletter第73号から2011年発行の第95号までを振り返ります。2002年の日韓共催ワールドカップで華々しく幕を開けたこの10年間は、携帯電話やインターネットの急速な普及と、バブル崩壊後の長期経済停滞、さらには2008年のリーマン・ショックや2011年の東日本大震災といった大きな衝撃が折り重なった時代でした。 「流行」の変化をより的確に捉えるため、2008年の学習指導要領改訂公表を境に、02期 (2002年 ~ 2007年) と08期 (2008年 ~ 2011年) の二期に分けて分析をしてみました。KATE Newsletterから可能な限りの情報を拾い集め、上記の研究大会に加え、KATEの月例研究会、春季研修会、座談会、読書会などでのテーマや企画名をリストアップし、期ごとにワードクラウド (図1/上の図・図2/下の図) を作成してみました (「ユーザーローカルAIテキストマイニング」https://textmining.userlocal.jp/)。10年間の時代を特徴づける「流行」と、学習指導要領改訂がもたらした時代の「流れ」を見てみましょう。

まず、02期・08期ともに、ワードクラウド上でひと際大きく取り上げられたのは「スピーキング」でした。この10年間では、スピーキング指導が常に話題の中心にあったことがうかがえます。98・99改訂学習指導要領が「コミュニケーション能力の育成」を大きく打ち出したことに起因するトレンドでしょうか。 02期のワードクラウドで次に目を引くのは「小学校英語」でしょう。98・99改訂により国際理解教育の一環として外国語活動を取り入れる小学校が増え、その文脈において小学校英語・早期英語教育の是非が大きな議論を巻き起こしていました。一方、08期では「小学校」の文字はさほど目立っていません。ワードクラウド上には表れていませんが、08改訂で外国語活動が必修化されると、是非の議論から今度は指導内容や指導方法、そして小中連携に話題がシフトしていくのがNewsletterから読み取れました。 また、02期では「リーディング」と「オーラル・イントロダクション」が大きく取り上げられており、この時期のトレンドを感じさせます。余談となりますが、私 (担当者 栗原) はちょうど2002年度に大学に入学しました。当時の英語科教育法の授業で観たモデル授業の見事なオーラル・イントロダクションに強い憧れを抱きましたし、教育実習でもオーラル・イントロダクションの工夫がテーマの一つであったと記憶しています。 一方、08期ではリーディングよりも、「ライティング」や「ディベート」などの表現活動が大きく取り上げられています。08改訂で高校に新設された「英語表現」への対応がはっきりと見て取れます。Newsletterの記述からは、SELHi (Super English Language High School) の実践報告や、オール・イングリッシュといった話題も取り上げられていたことが分かります。 以上、関東甲信越英語教育学会のKATE Newsletterから、2002年から2011年の10年間を振り返ってきました。学習指導要領改訂により特徴づけられる「時代」に対応しつつ、同時にKATEのような学会活動が、その「時代」を形づくってきたとも言えます。記念すべき第50回大会を迎える全国英語教育学会 (JASELE) は、まさにその中心的役割を担ってきた存在です。学習指導要領的にもちょうど現行と改定の狭間にあたる2025年に、大きな節目となる第50回大会によってどのような「時代」がつくられるのか、期待が高まります。 |

|---|

-

- (4) 早房拓実 (筑波大学大学院)

| 2012年-2024年: |

もっと見る 最後に第4期として、2012年 ~ 2024年に発行されたNews Letter (以下、NL) を振り返っていきたいと思います。この12年間、日本の教育界は社会の変化や技術革新に対応し、大きな転換期を迎えました。例えば、高等教育の無償化・支援制度の拡充、ICT・デジタル化の急速な進展、カリキュラム・入試改革、教育現場の課題・働き方改革、多様性・リカレント教育の重視など様々です。そのような時代背景の中、日本の英語教育界にはどのような変化があったのでしょうか。本稿では、過去12年分 (2012年 ~ 2024年) の英語教育の歴史をKATE NL (No.96 ~ 120) と共に遡っていきたいと思います。この期間は、第8回目の学習指導要領の改定 (2017年 ~ 2018年) が行われ、小・中・高全ての校種において大きな変更・特徴が導入されました。具体的には、3つの柱 (「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向かう力・人間性」)、4技能5領域、扱う語彙数の増加・文法事項の前倒し、小・中・高の接続の強化、主体的・対話的で深い学び (アクティブ・ラーニング) などが挙げられます。それでは、学習指導要領の改定が行われた2017,18年を区切りとして、NLで話題となっていたテーマやトピックを見ていきましょう。下の表1は、2012年 ~ 2016年に発行されたNL (No.96 ~ 105) をまとめたものです。 まずは、小・中・高での英語教育の強化が行われていたことが読み取れます。NL No.96, 97で取り上げられていたように、小学校5・6年生での外国語活動が必修化し、教科化も検討されていました。中学校では1週間の授業数が3コマから4コマと増加し、高校では英語の授業は英語で実施する方針が定められました。また、学習指導要領の改訂により、2021年度からは中学校においても、授業は英語で行うことが基本となりました (No.107)。授業の全てを英語で行うことについては、当時、教育現場や研究者の間で賛否が分かれていたようです (No.99, 100)。私 (担当者 早房) の体験談ですが、この時期は生徒として英語を教わり、また、実習生として英語を教える立場でしたが、英語でのやり取りは楽しく、生徒たちも抵抗なく受け入れていたように思います。 次に、4技能の総合的な育成が見られます (No.98, 99)。中学・高校では、従来の「読み・書き」だけでなく、スピーチやディベートなどの「聞く・話す」を重視した言語活動も加わり、4技能を統合的に活用する授業が行われていました。またそれに伴い、大学入試へのTOEFL等の導入 (No.98) についての議論がなされていました。 その他にも、4技能5領域ごとの学習到達目標を「何ができるようになるか」の形で記述したCAN-DOリスト (No.100, 101, 105) や、東京オリンピック・パラリンピックの開催の影響も受けたグローバル社会(No.105)などが挙げられていました。また、コミュニケーション能力の育成についての話も何度か登場していました (No.98, 99, 103)。コミュニケーション能力育成の捉え方は時代とともに変化しており、90年代までは、対面でのコミュニケーション (聞く・話す) によるものが多数だったのに対し、00年代以降は、メールなどでのテキスト上でのやり取り (読み・書き) やZoom・Teams等を用いたリモートでのコミュニケーションによるものに変化していきました。 続いて、第8回学習指導要領改定の時期から2024年までのNLの動向を見ていきましょう。2017年 ~ 2024年に発行されたNL (No.106 ~ 120) をまとめたものが下の表2です。この時期も色々なテーマが取り上げられていますが、その中でも頻繁に上がっていた話題として、1.小学校英語、2.ICT活用・生成AIの2点が挙げられます。

1.小学校英語: 以前のNLにおいても小学校英語に関する話題は上がっていましたが、No.106 ~ 120ではより頻繁に取り上げられるようになり、どの年代においても小学校英語に関する議論が活発に行われていました。その背景として、2020年から小学校では英語の授業が5・6年生で「外国語」と教科化し、評価の対象になったことや、「外国語活動」が3・4年生から正式にスタートしたことが考えられます。またその影響を受けて、校種間の接続の話題が中・高や中・高・大の接続から小・中・高の接続に変化していったことが分かります。 2.ICT活用・生成AI: ICT機器・教材の効果的な活用方法についての議論が近年のNLでは目立っていました。COVID-19の影響により、オンライン上での授業や学習活動の必要性が高まり、GIGAスクール構想が加速しました。それにより、一人一台端末の環境が整備され、児童・生徒はGIGAタブを日常的に使用するようになりました。加えて、デジタル教科書の導入が開始したこともあり、NLでもICT機器・教材の利活用が議題に上がっていたと推測できます。生成AIについてはNLで初めて登場したのは2023年と最近のことですが、現在でも盛んに議論されているテーマのうちの1つです。NL No.118の冒頭で現在のKATE会長の西垣知佳子先生 (千葉大学) は、ChatGPT等の生成AIの学校現場への導入は、個別指導やテスト・課題の自動生成・採点に寄与することが可能であると述べられています。その一方で、AI技術の進化が学力・英語力の向上を保証するものではないこと、AIは思考やスキルを支援・補完するものにすぎず、頼りすぎると負の影響を与える可能性があることを指摘した上で、AIの活用やAIとの共存は大きなテーマであると言及されています。

最後に、2012年 ~ 2024年のNLで取り上げられていたテーマをテキストマイニングという手法を用いてテキスト分析を行いました。その結果が上の図1です。「ICT活用」、「小学校英語」、「学習指導要領」、「生成AI」、「オンラインシステム」などの単語が目立ちます。学習指導要領の改訂内容がNLで議論されていた話題に反映されていることが分かります。 |

|---|

企画2

歴代のKATE 会長ヘインタビューをさせていただき、英語教育への熱い思いを語っていただきました。

2. 卯城 祐司 先生 [2010年度 ~ 2013年度 KATE会長]

| 第1回 | 「JASELE・KATEの思い出を振り返って」 [動画] |

|---|

3. 松沢 伸二 先生 [2014年度 ~ 2017年度 KATE会長]

| 第1回 | 「KATEとの出会いと実践論文の重要性」 [動画] |

|---|---|

| 第2回 | 「会長としての姿勢と学会のあり方」 [動画] |

| 第3回 | 「学習指導要領をめぐって」 [動画] |

| 第4回 | 「学会での議論の重要性:小学校英語を例に」 [動画] |

4. 斉田 智里 先生 [2014年度 ~ 2029年度 KATE会長]

| 第1回 | 「初めての研究発表,KATEとのかかわり,会員のバランスの良さ」 [テキスト] |

|---|---|

| 第2回 | 「男女共同参画なKATE,直近の思い出」 [テキスト] |

| 第3回 | 「思い出深いテーマ,実現した未来予想,次の半世紀の展望」 [テキスト] |